御朱印のもらい方・頂き方についてキチンとしたお作法をご存知ない方のために神社やお寺で使える正しいマナーやお作法をまとめます。

皆さんが御朱印について「イマイチよくわからないこと」とは以下のようなことではないでしょうか。

・御朱印をいただくときのお願いの方法は?

・御朱印をいただく受付時間は?

・御朱印をもらうための持ち物は?

・持っている手帳やノートではダメなの?

・どんな服装で行けばよいの?

・御朱印の値段はいくら?

まずは御朱印を頂く時の常識を身につけて神様や仏さまに失礼のないようにしたいものですよね。

重要なのは「参拝に行く前の準備」です。

御朱印がいただける受付時間、持ち物、さらには服装などに気を付けていれば安心ですよ。

ぜひお役立てください。

Contents

御朱印のもらい方|参拝に行く前に

参拝に行く前にいくつかの注意点があります。

今から分かりやすくご説明しましょう。

■「そもそも御朱印てなに?」という方へ

■御朱印巡り初心者が知っておくべきこと

御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

不敬にならない服装で

服装については、必ずしも改まった服装でなくても大丈夫です。

ですが、昔は神社参りとは正装をしていくものとされていたことから考えると、ジーンズなどカジュアルすぎるものや露出の多いものは避けた方がよさそうです。

理由はよくわかりませんが、神様は「白が好き」と聞いたことが・・・。

確かに日本では古来から「白」は天照大御神の神聖な色として扱われることが多いですね。

つまり、清潔感のある明るい色がおすすめなんですよ。

キリスト教では黄色は裏切りの色で、青が神様の色なんだとか。国によって全く違いますね。

御朱印の受付時間を確認

神社やお寺に寄って御朱印をいただける曜日や時間が決められています。

あらかじめ神社やお寺の受付時間などを確認しておきましょう。

初穂料・納経料に小銭の用意を忘れずに

御朱印をいただく際の初穂料・納経料は、300円~500円という所が多いです。

お釣りを準備していただく手間をかけないように、事前にお金を崩して小銭の用意をしておきましょう。

持ち物をチェック

御朱印巡りには欠かせない必須アイテムは、

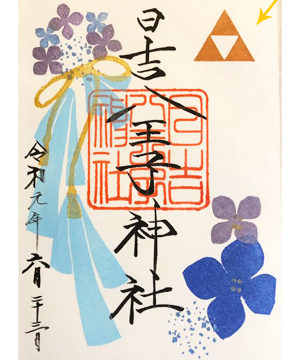

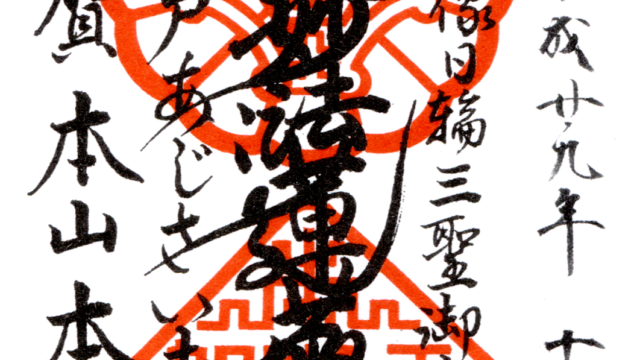

- 御朱印帳 これがなくては始まりませんよね。御朱印帳は神社やお寺でいただける御朱印帳を手に入れるのもおすすめです。また、文具店や通信販売、御朱印帳専門店などで購入することもできます。御朱印帳は、お札やお守りと同じように尊いものです。

- 初穂料・納経料 御朱印の授与は有料です。お釣り用とお賽銭用にもなるように多めの小銭を用意しましょう。

- 御朱印帳ケース・御朱印帳袋 どうしても必要なものではありませんが、あると便利です。特に蛇腹の御朱印帳は扱いにくく、ちゃんと持っておかないと蛇腹がアコーディオンのようにバラ~となり大惨事となります。(経験済み)また、カバンの中でお財布やポーチ、ペットボトルなどに紛れてわからなくなったり、傷付くこともありますので、ないよりはあったほうが便利です。先を考えて2冊入る御朱印帳袋がおすすめですね。

御朱印のもらい方|神社とお寺の正しい手順とマナー

さて、御朱印をいただく時の注意点と手順です。

常に失礼のないように心がけることができれば大丈夫ですので、あまり気負いしなくても大丈夫です。

頂き方の正しい手順

以下手順を(1)~(6)まで簡単に書き出しました。

- 御朱印所(納経所)にお伺いする 「御朱印をおねがいしてもよろしいでしょうか」とお伺いしてみましょう。(人気の神社は行列が並んでいることがあるので、順番に並んでいれば受け付けてくれます。)

- 御朱印帳のカバーを外す 御朱印帳にカバーが付いている場合は取り外してからお渡しします。神社やお寺の由緒書やパンフレットなどを挟んでいる場合も抜き取っておきましょう。無くなる可能性があります。

- 書いてほしいページを開いて御朱印帳をお渡しする 御朱印を書いてほしいページを開いてお願いします。ページの使い方ですが、ページを「1つ飛ばし」にする方もいれば、「詰めて」いただく方がいますが、お好みでOKです。ちなみに私の場合は・・・

1冊目は一つ飛ばしにしていただいていましたが、2冊目からは詰めていただいくようにしています。

ただし、1つの寺社で複数の御朱印をいただく場合は見開きになるようにページを調整します。

このようにばぁーと蛇腹を広げて眺めることに憧れて・・・がきっかけなんですけどね。

- 静かに待つ 境内の中では暇だからと騒がぬよう静かに待ちましょう。長時間にわたる場合は、境内を散歩して歴史に触れたり、おみくじを楽しむこともできます。

- 初穂料・納経料を納める 受け取る時はお礼を言っていただきましょう。いくらかわからない時は、「いかほど

お納めすればいいですか?」とお伺いしてもOKです。また、「お気持ちで」と言われた場合は、相場の300円(もしくは500円)を納めれば大丈夫です。

御朱印のもらい方|御朱印帳を忘れた場合はどうする?

たまたま出先で素敵な神社に出会ったりすることはよくあります。

御朱印帳を持っておらず「またにしよう」と諦めたことはありませんか?

神社によっては「書き置き」すなわち御朱印帳を押した紙の用意がしてあります。

家に持ち帰り、ご自分の御朱印帳に貼ればOKですよ。

また、訪れた寺社にオリジナルの御朱印帳があればそちらを購入するのもおすすめです。

(東京大神宮のオリジナル御朱印帳)

御朱印帳がないからとノートやメモ帳を差し出すのはNGです。色紙ならOK。

御朱印のもらい方|同じ神社で御朱印を何回もいただける?

問題ありません。

参拝の証ですからルールはありません。

日によって書き手さんが違うので、違う筆致を見比べるのも楽しみの1つだったりします。

もし、お気に入りの神社があれば、神社のオリジナル御朱印帳を手に入れて、訪れるたびに御朱印を頂くのもいいですね。

御朱印のもらい方|遠方の御朱印は郵送可能か

郵送を行っている神社も実はあります。

インターネットで検索すれば郵送をしている寺社が出てきますが、そんなに数は多くはありません。

といっても、御朱印はあくまで「参拝の証」であるのをお忘れなく。

もし、どうしても入手したいなら、家族や友人に頼むなどのほうが良いと思います。

インターネットオークションなどで転売されている御朱印もありますが、売っても買ってもダメです。本来の御朱印の意味を考えれば当然です。

御朱印のもらい方|御朱印はいつでもいただける?

ほとんどの神社が「参拝は24時間いつでも」というところが多いです。

ですが、御朱印をいただく受付時間は決まっています。

日中人がいない神社や規模の小さな神社では御朱印を扱っていない場合もありますので要注意です。

必要であればお問い合わせをしてみましょう。

御朱印帳のもらいかた|神社とお寺で御朱印帳は分ける?

結論から言うと、「分けるルールはありません。」

ですが、神社とお寺の御朱印を1冊に混在している場合、たまにですが、お寺で「宗派により断られる」場合もあるようです。

その場合は、静かに従うか、そのお寺のオリジナル御朱印帳を購入しましょう。

一方、神社とお寺を分けて使用した場合、「七福神巡り」など、巡礼する箇所が神社とお寺が混在する場合もあります。

その場合は、七福神巡り専用の御朱印帳や色紙があるので活用することもおすすめですよ。

■御朱印帳を分けるか悩んでいる方へ

検証!御朱印帳は神社とお寺で一緒派?分ける派?サイズは「映え」も重要

まとめ

いかがでしたでしょうか。

御朱印巡りや寺社巡りをよりよいものにするためには、参拝に行く前の準備や基礎知識が非常に大切です。

何が必要かは、全てにおいて「神様や仏様への敬意」の念から想像すればおのずから思いつきますが、初心者だと不安がつきものです。

具体的に何が必要かというと、

1.御朱印が何かを知る

2.御朱印のいただき方やマナーを知る

3.御朱印帳や小銭などの持ち物をチェックする

4.服装を考える

5.行きたい寺社の御朱印のいただける受付時間を調べる

この5つを頭に入れておくと問題ありません。

それではよい御朱印巡りをお楽しみください。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。