こちらの記事では、「初詣よりも年末詣(ねんまつもうで)のほうがご利益がある」という理由は何か、そして、令和元年最後の参拝となる今年の一番おすすめな時期、ご利益効果や開運効果がアップする正しい参拝方法を調査します。

年末詣て何?

年末詣が開運アップに効果があるって本当?

年末詣の一番よい参拝時期はいつ?

年末詣の正しい参拝方法は?

などなど・・・年末詣が理解できれば、大混雑の初詣に行かなくても大きなご利益がいただけることがわかりますよ。

「年末に行くか」、「元旦や初詣に行くか」迷っている方はぜひお役立てください。

■神社参拝の仕方~具体例~ご利益アップの祈願方法と氏神に行く理由【絶対に願いを叶えたい方】

■「お守り」「おみくじ」「絵馬」の意味は?正しく利用してご利益アップ

■御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

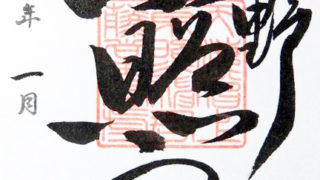

■年末詣~令和元年最後の御朱印~

【伊勢神宮】令和元年最後の御朱印|年末受付待ち時間や混雑回避注意点

【東京大神宮】令和元年最後の御朱印|年末受付待ち時間や混雑回避注意点

【明治神宮】令和元年最後の御朱印|年末受付待ち時間や混雑状況(注意点)

Contents

年末詣って何?初詣の違いは?

「年末詣(ねんまつもで)」という言葉、初詣と比べると馴染みがないのでは?

ですが、近年「年末詣のほうがご利益がいただけるらしい」とか「年末詣で開運アップするらしい」という声がチラホラ聞こえてきます。

さて、そもそも「年末詣」とはどういう意味なのでしょうか。

そして、初詣でとどう違うのでしょうか。

それには古来の日本の風習を振り返り、神様へのご挨拶の意味を考えてみましょう。

すると「年末詣」もなかなか魅力的なことがわかりますよ。

年末詣と初詣の由来は「年籠り」による

その昔、時計がなかった時代には、日が暮れたら一日の終りを意味し、「その日の夕方から」次の1日が始まるとされていました。

つまり、年末年始の場合、「大みそかの夕方以降=お正月」となることを意味します。

大みそかには、家を代表する家長が、夕方から元旦の朝にかけて、氏神(うじがみ)様を祀る神社(その土地の神社)に泊まり込み、「一年の感謝の想いを伝える」「新年の無事と平安を祈願する」というふたつを祈願をしていたんだとか。

これを「年籠り(としごもり)」といって長い間日本では行われてきたようです。

この年籠りが下のように、「年末詣(ねんまつもうで)」と「初詣(はつもうで)」と祈願の内容で区別されたのが始まりとされています。

- 一年の感謝の思いをお伝えする「年末や大晦日の参拝=年末詣」

- 新年の無事を平安を祈願する「元旦の参拝=初詣」

ちなみに初詣に参拝に行く風習は明治になってからなんとだか。

「年末詣」の初詣との相違点や特徴

年末詣とはその名の通り、年末に行うお寺や神社への参拝のことを指し、

初詣は、元旦、3が日にかけて参拝することです。

年末詣が初詣と何が違うのか具体的に挙げてみましょう。

■年末詣の特徴

- 今年1年の感謝の気持を伝えるための参拝

- お寺や神社の年末の大掃除により境内がとても綺麗

- 混雑が避けられ、落ち着いて参拝ができる

- お正月はゆっくりできる

人混みが苦手な方や、お寺や神社の厳かな雰囲気を満喫したい方は断然「年末詣」がおすすめです。

一方、お祭り的な雰囲気や出店などの活気ある雰囲気を楽しみたい方や、混雑に巻き込まれるのもお正月の醍醐味だと感じる方は初詣もよいかもしれません。

そして年末参りが初詣よりもさらにおすすめな理由を次にまとめていきます。

年末詣が初詣よりもご利益があると言われる理由

近年SNSやCMでも話題になった「年末詣」についてこんなことが言われています。

- 初詣よりもご利益がある

- 初詣よりも縁起が良い

- 初詣よりも開運アップが見込まれる

年末詣のメリットは「混雑が少ない」「境内がきれい」などなど・・・前文のとおりですが、

願いを叶えたり、運が開けたりするご利益があるのは年末詣なのかもしれません。

12/22頃の「冬至」のパワーが最強な時期

年末に近づく12/22頃は「冬至(とうじ)」を迎えます。

冬至は御存知の通り、北半球で日が一番短く影が最も長くなる日。

一年で最も夜の長さが長くなる日です。

この冬至を境に昼間の時間が延びていく日でもあっため、大昔、冬至の日は「死に一番近い日」と言われていたこともあるのだとか。

日照時間が短くなると、植物は枯れ、食料が乏しくなり、人々の不安は大きいものとなります。

そのため、冬至には人々は厄払いをしたり、無病息災を祈願します。

縁起のよいかぼちゃを食べて滋養をつけたり、柚子風呂に入って厄払いをしたりするのはこういった理由からですね。

そして、冬至は「新しい物事を始めるのにぴったりな時期」「新しい年の始まり」とも言われてきました。

つまり、古来より一年の節目となる大切な時期には、仏様や神様の強いパワーを感じることができる時期と言えますね。

この冬至の12/22後に参拝に行くと大きなご利益をいただける、というワケです。

「伊勢神宮」でも「冬至」は神がかりなことが起こる特別な日です。

⇒伊勢神宮で奇跡の絶景!鳥居の日の出が冬至に最も綺麗に見える時間と期間

年末の大掃除された境内には清らかな気が漂っている

年末はどこのお寺も神社も大掃除をします。

神様はなんといってもきれい好き。

そのため、どこもかしこも綺麗になった境内では浄化された清らかな神聖な空気に包まれます。

せっかく神様にご挨拶をしに参拝に行くのですから、ご機嫌な神様から良い気をたくさんいただいて帰りたいものですよね。

仏様や神様のパワーが高まる冬至(12月22日)前後のほか、年末の掃除が一段落した12月29~31日頃に参拝するのがよいでしょう。

人が少ないほうが神様に見つけてもらいやすい

お寺や神社に参拝に行くのは午後よりも午前中の早い時間がおすすめ。

その理由は、混雑が少なく、多くの人でお寺や神社内に邪念や悪い気が入っていない時間だからです。

朝の清らかな気が流れる中では仏様や神様の機嫌も良いかもしれません。

そして大勢の人がいては、神様もひとりひとりに応えるのは大変・・・。

人が少ないうちだと、あなたを見つけてもらいやすくなりますよね。

つまり、願いが叶いやすく、ご利益をいただけたり、開運アップの望みも高まるというワケです。

■令和元年最後となる「年末詣」の記事はこちら

【明治神宮】令和元年最後の御朱印|年末受付待ち時間や混雑状況(注意点)

【伊勢神宮】令和元年最後の御朱印|年末受付待ち時間や混雑回避注意点

【東京大神宮】令和元年最後の御朱印|年末受付待ち時間や混雑回避注意点

年末詣に行く最適な時期や時間

年末詣が初詣よりもご利益があると言われる理由が理解できましたでしょうか。

そうなると気になるのが、「年末詣に行く一番いい時期はいつか」です。

おすすめの時期は、12月22日~31日までです。

冬至の風習や静かな雰囲気にこだわるのであれば、12/22~25

境内の大掃除が一段落する頃にこだわるなら、12/29前後

大みそかの参拝や出店を楽しみたい方は、12/31

といった感じでしょうか。

時間は断然「午前中」の空気がまだきれいな時間が最適です。

なるべく早い時間に参拝に行くことをおすすめします。

■お参りに行く前に正しい参拝方法を知っておきましょう!

神社参拝の仕方~具体例~ご利益アップの祈願方法と氏神に行く理由【絶対に願いを叶えたい方】

■御朱印やお守りおみくじ、絵馬についてのキホン

御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

「お守り」「おみくじ」「絵馬」の意味は?正しく利用してご利益アップ

■初詣~令和最初のお正月の御朱印~

【東京大神宮】令和最初の正月三が日初詣御朱印の受付待ち時間や混雑状況

【明治神宮】令和最初の正月御朱印|元旦や三が日の初詣待ち時間と混雑状況

【伊勢神宮】令和最初の正月御朱印|元旦や三が日の初詣待ち時間と混雑状況

【川越氷川神社】令和最初の正月限定御朱印|元旦や初詣待ち時間と混雑状況

大國魂神社|令和最初の正月限定御朱印と元旦初詣の混雑状況や待ち時間

【日枝神社】令和最初の正月御朱印帳|元旦や三が日の初詣待ち時間と混雑状況

まとめ

年末詣がなぜ初詣よりもご利益があり、開運アップができるのか理解できましたでしょうか。

重要ポイントは「混雑が少ない」ことと、「神様仏様のパワーが強い」ことです。

人が少なければ、境内の静かな雰囲気やお寺や神社らしい清らかな空気を感じることができます。

ゆっくり落ち着いて、神様に感謝の気持ちをお伝えすることができますね。

綺麗になったお寺や神社では、神様仏様も力が増し、機嫌よくあなたの願いを受け止めてくれるのではないでしょうか。

冬至の時期はパワーが高まる時期です。

ぜひ年末詣におでかけください。

最後までお読みくださいましてありがとうございました。