こちらの記事では、神社の御朱印の基本的な見方をわかりやすくご説明します。

美しい墨書の美しさや神紋や季節の添え印や縁起物の押し印などを眺めると嬉しいものですよね。

ところが、イマイチ御朱印について理解できずモヤモヤしているところがありませんか?

御朱印の見方がわからない

御朱印のそれぞれの印に名前はあるの?

神社の御朱印の特徴て何?

実は、御朱印についてさらに掘り下げて理解を深めれば、今後の御朱印巡りがとても有意義なものになりますよ。

まずは、御朱印自体に書いてある墨書や押し印の意味など、御朱印の基本中の基本を詳しくまとめていきましょう。

他にも記事を書いています。

よろしければどうぞ。

⇒お寺の御朱印の見方と覚えておきたい専門用語をわかりやすく解説!

⇒必読!お寺の参拝方法や御朱印をもらう際のマナー|お賽銭や服装は?

⇒東京大神宮「恋みくじ」大吉が出て結婚できた人の実話と叶うまでの期間

⇒御朱印のもらい方にご注意!神社とお寺での正しいマナーと服装や持ち物

⇒御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

⇒御朱印とは「納経の証」本来の意味と基礎知識|棺桶に入れる理由とは

神社の御朱印の見方(基礎知識)

まずは神社の御朱印について解説していきましょう。

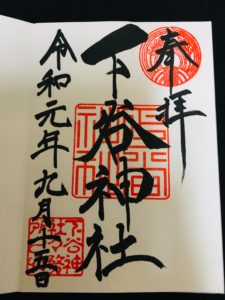

- 奉拝(ほうはい)

「つつしんで拝します」の意味。

多くの神社の御朱印に書かれています。 - 縁起物などの印

神社で授与されるお守りや縁起物など。

大鳥神社では全国でも唯一と言われる「福包み紋」と言われる福がたくさん集まりそうな縁起物。 - 神社名

神社の墨書は、御朱印の要となるもので、真ん中に大きな文字で書かれます。

まれに御祭神の名前が書かれることもあります。 - 神紋(社紋)

右上や中央に神社固有の神紋や神社印が押されます。

神紋は、御祭神にゆかりのある動植物や縁起物が多く使われ、神社にゆかりのある武家や公家の家紋が用いられることもある。

篆刻(てんこく)という独特の書体で書かれたものが多く、四角い形、丸い形などさまざまあります。(※神紋については下で詳しく)

- 神社の鎮座地(通称など)

神社の通称や鎮座する場所など。

大鳥神社では雑司が谷という地名が書かれています。 - 神社の鎮座地の印

大鳥神社では都電の駅「雑司が谷」が近くにあることで、珍しい電車の印が押されています。

- 参拝年月日

お参りした日付は、参拝者の記念となる大切なものです。

例祭や神事の際には日付の代わりに○○祭などと祭事の名称が書かれる場合もあります。

- 神社印・社務所印

御朱印を授与した印に神社印や社務所印が押されます。

神社の御朱印で覚えておきたい専門用語(神社・お寺共通)

御朱印の用語で頻繁によく使われる用語をご紹介します。

- 墨書(ぼくしょ)

墨と筆を使って手書かれた文字のこと。

一字一字書き手により書跡が異なり風合いも違うことが御朱印の醍醐味でもあります。 - 直書き(じかがき)

その場で御朱印帳に書いていただけた御朱印のこと。

- 書き置き(かきおき)

あらかじめ書いて用意された御朱印のことをいう。

神社の祝詞用や寺院の写経などにも使われる奉書紙に書かれることが多い。

御朱印帳に貼って保管するのがおすすめ。 - 特別御朱印

例大祭や祭事のに限定で頒布する御朱印のこと。

神社の御朱印の「神紋」(社紋)いろいろ

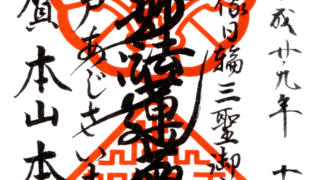

御朱印の真ん中に「神社の名称などが書かれた朱印」が押されるのが一般的で、種類は四角い形、丸い形などさまざまあります。

■浅草神社の神紋

全国でも浅草神社にしかない珍しい「三網紋」。

真ん中は土師真中知、左右が槍前浜成・竹成兄弟を表している

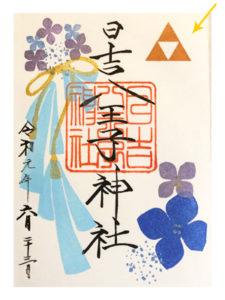

■日吉八王子神社の「神紋」

正三角形が3つ並んだ神紋で、北条市の家紋「三つ鱗」は龍蛇神が残していったという鱗がモチーフとなっている。

神社の御朱印|役に立つ覚えておきたい用語

御朱印巡りや神社巡りをしていると絶対に出会う神社用語があります。

なんとなく聞いていてもよくわかっていない言葉もありませんか?

今更聞けない基本中の基本の「覚えておきたい用語」を集めました。

- 御神体(ごしんたい)

神の依代(よりしろ)となるものを指します。

ふつうは本殿の中にお祀りされていますが、境内の奥にある山や、岩や気を御神体とする神社もあります。 - 本殿(ほんでん)

御祭神を祀る社殿のこと。

幣帛(へいはく)や神饌(しんせん)を置く幣殿・拝殿が横につながっていることが多い。 - 拝殿(はいでん)

本殿の紙を参拝するための社殿のこと。

一般の参拝は拝殿の外からし、正式の参拝は拝殿に上がり、「昇殿参拝」を行う。 - 摂社・末社(せっしゃ・まっしゃ)

本殿の主祭神に関わりのある神々をお祀りする社のこと。

摂社の神の方が、末社の神よりもかかわりが深いことが多い。

大きな神社の中には何十社ものおおくの摂社・末社があるところもある。 - 鳥居(とりい)

境内の入口に立ち、神域との結界を表している。

神明鳥居(しんめいとりい)、明神鳥居(みょうじんとりい)など種類も多く、稲荷神社には朱色の奉納鳥居が並んでいるところもある。 - 注連縄(しめなわ)

社殿や鳥居にかけて結界を示すために飾られているもの。

藁をよって作る縄でできている。 - 狛犬(こまいぬ)

参道、拝殿の両脇に座っている境内を守護する霊獣。

向かって右が口を開けた「阿形(あぎょう)」、左が口を閉じ、角を持つ「吽形(うんぎょう)」であることが多い。

神社によっては、牛や鹿、猿の場合も。 - 手水舎(てみずしゃ・ちょうずや)

参拝の前に手と口を清めるための水屋。

古来は参拝前に川などで全身を清めていた「禊(みそぎ)」の習慣が簡易化されたものと言われています。

■御朱印帳の準備はできていますか?

まとめ

いかがでしょうか。

今回は基本的な御朱印の見方や神社の専門用語についてご紹介しました。

何となく知っているけど、イマイチよくわからないモヤモヤは晴れましたでしょうか。

しっかり知識を身に着けておけば、どこに行っても恥ずかしくないお作法やマナーを守ることにもつながります。

御朱印に書かれている内容は神社により様々です。

「この印何だろう」と考えるのが御朱印巡りの醍醐味ですよね。

この時、サッパリわからないよりは、基本的な知識をもとに想像すると、神社の歴史や御由緒なども見えてきて大変面白いものとなります。

ぜひ参拝の前には、あらかじめ神社について調べておくことをおすすめします。