御朱印巡りを始めたばかりの時期は「神社とお寺を一緒にするか分けるか」で御朱印帳の使い方に迷います。

・御朱印帳を神社も寺院も一緒にするメリット

・御朱印帳を「神社用」と「お寺用」で分けるメリット

を知れば、あなたにピッタリの御朱印帳の使い方が見つかりますよ。

そして、御朱印帳には大小のサイズの違いがあり、どちらのサイズにするかよくわからない方も多いでしょう。

実はお寺の御朱印は御朱印帳のサイズが大きい方が筆書のダイナミックさが「映える」のだとか。

そのほか、御朱印帳を寺社を混在して使うか、分けて使うかポイントもまとめますので、ぜひご参考にしてみてください。

Contents

御朱印帳はお寺と神社で分けるべき?

多くの御朱印巡り初心者が悩む「御朱印は神社とお寺で分けるか分けないか」について今から検証していきましょう。

実は、この疑問について答えがひとつということはありません。

そもそも神社とお寺の違いって?

なぜそもそも「分ける」「分けない」となるのか。

それは神社とお寺に違いがあるからですね。

神社は人道に基づき神様をお祀りしている場所

寺院は、仏教に基づき仏様をお祀りしている場所

⇒御朱印とは何?という方はこちら

神社もお寺も一緒の御朱印帳でいただく場合

それではまずは神社の御朱印もお寺の御朱印も御朱印帳に一緒にするパターンについて検証してみましょう。

「一緒にする」メリットは?

御朱印帳を一緒にするメリットは、何と言っても旅の記録が時系列で思い出せることです。

「○○神社に行ったあと、たまたま見つけた○○寺にも行ったなぁ。」のように、日付を見るとわかりやすく、何年後でも記憶をたどりやすくなります。

ほかには、1冊で足りるので、荷物が少なくて済みます。

- 御朱印巡りの記録が時系列でわかる

- 持ち歩く御朱印帳は1冊のみ

「一緒にする」デメリットは?

逆にデメリットは何かというと、お寺の宗派によって、神社の御朱印が混ざっていると御朱印をいただけない場合がある、らしいです。

御朱印自体を断られるお寺に出会うのは稀のようですが、もし本当に断られるようなことがあるとちょっと悲しくなりますね。

宗派が違っても寛大に対応してくださるお寺も多いようですから、絶対に新しい御朱印帳を買い揃える必要もないかもしれません。

もし断られた場合は、あきらめる前に書き置きがあるかどうかお伺いするか、そのお寺の御朱印帳を購入していただく方法も検討してみましょう。

ちなみに私はというと、御朱印巡りを始めたばかりの時に参拝したお寺の御朱印帳がカッコよくて、その機会に1冊購入し、以後御朱印帳を使い分けています。

神社に比べてお寺で御朱印をいただく機会が少ない事もありますが、今まで御朱印を断れた経験はなく、「神社の御朱印が混ざった御朱印帳はお断り」などというお寺にも出会ったことがありません。

- 稀に御朱印の授与を断られる場合がある

- 愛用の御朱印帳に御朱印をいただけない

ということです。

神社とお寺の御朱印帳を「分ける」場合

さて、神社とお寺の御朱印帳を一緒にした場合をまとめた結果、逆に御朱印帳を分けた場合のメリットとデメリットもおのずから想像できますよね。

「分ける」メリットは?

先ほど触れたように、御朱印を断られる心配はなく、出先で予定外の寺社とご縁があっても御朱印をいただくことができます。

また、御朱印集め上級者となると、集めた御朱印の数も御朱印帳の数も多く、いろいろな意見をお持ちのようです。

よく言われるのが、「神社は神社だけでまとめたほうが見栄えがいい」「お寺はお寺で並べた方がきれい」という意見。

なるほど、たくさん御朱印を集めたからこその言葉ですね。

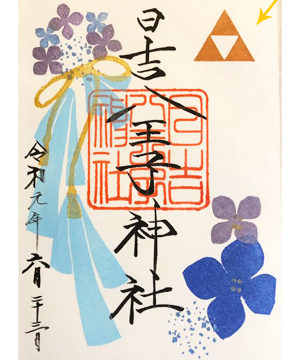

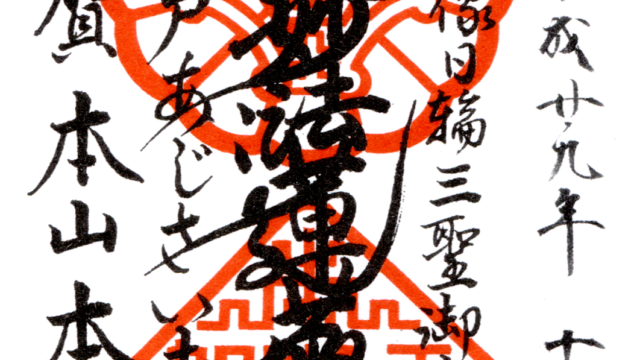

確かに、神社の御朱印は中央に神社の名前があるのに対して、お寺の御朱印は御本尊の仏の名前だったりするので少し雰囲気が違います。

どちらかというと字画が多く、お寺独特のひげ文字となると、とってもイカツイというかゴツいイメージがします。

私的にはそれも味があっていいなぁーと思いますが、何冊も御朱印帳を持っている方の意見はそうかもしれませんね。

そのほか、御朱印帳の「管理がしやすい」という御朱印上級者の意見も。

つまり、後で振り返った時に神社とお寺を分けていれば捜しやすいというわけです。

こちらも納得ですね。

- 統一感があり、御朱印を並べたときに見栄えが良い

- 整理しやすい、管理しやすい

- 御朱印を断られる不安がない

「分ける」デメリットは?

デメリットはズバリ、「荷物が1冊分多くなる」ということです。

たった1冊分の差ですが、意外とかさばります。

もともと小さい鞄を持ち歩く方であればその負担は大きいのではないでしょうか。。

例えば・・・

カバンの中に、

・お財布

・小銭入れ

・スマホ

・手帳

・化粧ポーチ

・飲み物(500mlのペットボトル)

・ハンカチ

・折り畳み傘

※御朱印帳2冊

となると、普段使っているカバンを大きいものに替えるか、新しく買うかとなってしまいます。

しかも御朱印帳袋に入れるとなると、カバンの中で御朱印帳はかなりの存在感となるのは間違いないですね。

使うか使わないかわからない御朱印帳を常に持ち歩くとなると、負担に感じるかもしれませんね。

私の場合ですが、神社用とお寺用と使い分けていますが、常に2冊を持ち歩いているわけではありませんし、特に「分ける」ことを苦に感じたことはありません。

なぜかというと、常に事前にお参りに行く寺社を決めて行き、早めに帰宅する予定を立てるので、現地でたまたま近くにあった神社もしくはお寺に立ち寄ることが少ないからです。

鎌倉など寺社が多く混在するエリアを除き、お寺用と神社用と2冊持ち歩くことは稀ですので、そこにストレスを感じることはありません。

つまり、行き当たりばったりの御朱印巡りをしなければ、必ずしも2冊持ち歩く必要はありません。

2冊持ち歩く必要がる

御朱印帳の「サイズ」で神社とお寺と使い分ける?

初心者の方にはあまり馴染みがないかもしれませんが、実は御朱印帳のサイズには種類があります。

どうやって使い分けるのか謎ですよね。

御朱印帳のサイズの使い分け

一般的にほとんどの方が、普通サイズと大判サイズのどちらかを使用しています。

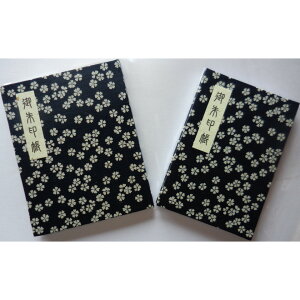

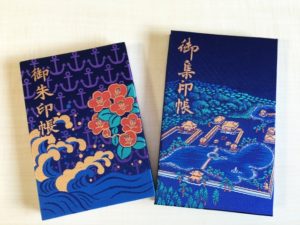

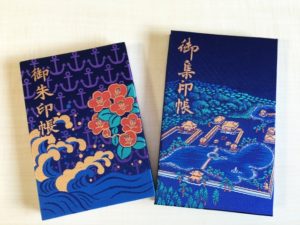

普通サイズ(左)と大判サイズ(右)です。

大判は実際手に取ってみると、普通サイズよりもかなり大きく感じます。

<一般的によく使われる御朱印帳のサイズ>

【普通サイズ】約16㎝×11㎝(文庫本くらい)

【大判サイズ】約18㎝×12㎝(B6サイズ)

※このほか「全国一之宮御朱印帳」の大判でB5サイズほとの大きなものもあります。

さて、これをどうやって使い分けるのか・・・実はルールは存在していません。

決まりはなく、「お好みによる」とのことです。

ちなみに、大判の御朱印帳は、書き手さんにとっては書きやすいサイズだそうです。

また、普通サイズはコンパクトなので持ちやすいというメリットがありますね。

大判サイズにぴったりなのは「お寺」

御朱印集め上級者によると、お寺と神社と御朱印帳を使い分け、さらに、お寺の御朱印帳は大判サイズを使うのがおすすめだそう。

お寺の御朱印は墨書の文字数が神社よりも多い場合が多く、御朱印帳を忘れて「書き置き」でいただく場合、普通サイズの御朱印帳には大きすぎて貼れない事態も。

そういったものを避けるためには、お寺の御朱印を大判サイズでまとめるのも名案ともいえます。

神社の御朱印帳と分けると大きさで分かるので間違える必要もありませんね!

御朱印帳の「値段」は神社とお寺に違いがある?

御朱印帳の値段に神社とお寺の区別はありません。

神社だから高い、お寺だから安いということもありません。

ほとんどの寺社のオリジナル御朱印帳は、一般サイズ(普通サイズ)だと、1,000円~1,500円が相場です。

たまに限定の御朱印帳が頒布されると、素材や紙質の違いで、2,000円以上する場合もあります。

大判はそれよりも1~2割増し程を想定するとよいでしょう。

例えば通信販売だと、相場は少し高めといったところですね。

|

|

↑ 価格1,980円 (税込)

|

|

↑ 価格2,145円 (税込)

まとめ

いかがでしたか?

初めての御朱印巡りはわからないことがたくさんあります。

その中でも、御朱印巡りの必須アイテムである御朱印帳を入手しする前に知っておくこともたくさんありますね。

御朱印帳を神社とお寺と一緒にするか、分けるかは、あなたの使い方次第です。

どうしても時系列で並べてまとめたい方は、「一緒」。

お寺の御朱印は別にまとめておきたい、という方は「別々に分けて」といった感じです。

何をメリットと感じるか、どこをデメリットととらえるかで、御朱印帳の持ち方は変わってきます。

行き当たりばったりOKの出会いを大事にする自由な御朱印巡りをするならのか、

常に予定通り行き先を決める御朱印巡りをするのか、あなたはどっち派でしょうか。

それにより、御朱印帳を分けるか分けないかのメリットが見えてきますよ。

それでは最後までお読みくださいましてありがとうございました。