こちらの記事では寺院(お寺)の御朱印の基本的な見方を解説しながら、聞いたことがあるけど「意味がわからない」専門用語をわかりやすくご説明します。

お寺の御朱印に書いてある用語の意味がわからない

お寺の御朱印の漢字が読めない

お寺の御朱印の「印」の名前や種類を知りたい

という方は多いのでは?

いまさら聞けないままモヤモヤしている方はこの機会にしっかり覚えておきましょう。

実はそんなに難しい事ではありません。

疑問が解決すれば、さらなる楽しい御朱印巡りの境地へ到達できますよ。

他にも記事を書いています。

よろしければどうぞ。

⇒御朱印とは「納経の証」本来の意味と基礎知識|棺桶に入れる理由とは

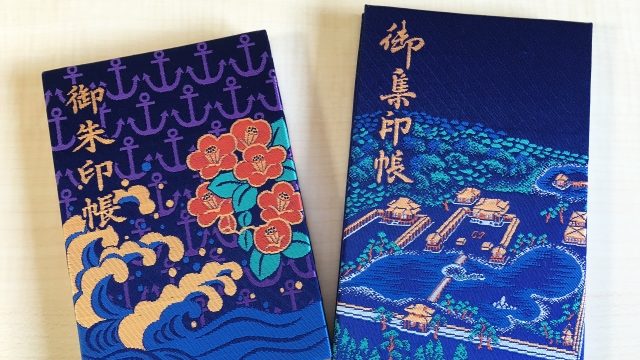

⇒検証!御朱印帳は神社とお寺で一緒派?分ける派?サイズは「映え」も重要

⇒御朱印のもらい方にご注意!神社とお寺での正しいマナーと服装や持ち物

⇒御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

⇒必読!お寺の参拝方法や御朱印をもらう際のマナー|お賽銭や服装は?

お寺の御朱印の見方(基礎知識)

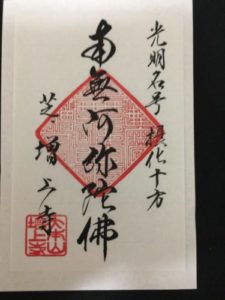

(増上寺の御朱印)

お寺の御朱印をじっくりご覧になられたことがありますでしょうか。

お寺の御朱印は神社の御朱印とパッと見では区別がわかりませんが、よく見ると、とてもダイナミックで印象に残るものが多くあります。

墨書の風合いも独特で素晴らしく、印の形やデザインなどとても魅力的です。

そんなお寺の御朱印ですが、よくよく見ても、何が書いてあるのかわかりません。

漢字が並びとても美しいのですが、読めない漢字がたくさんあって意味がチンプンカンプンですよね。

日本人として「漢字も読めない」、「意味も解らない」・・・なんて、ちょっと恥ずかしくありませんか?

このままでは、御朱印巡りをしていても何か物足りなさを感じていく一方なのではないでしょうか。

そんな方のために、お寺の御朱印について、何が書かれているのか詳しくご説明していきましょう。

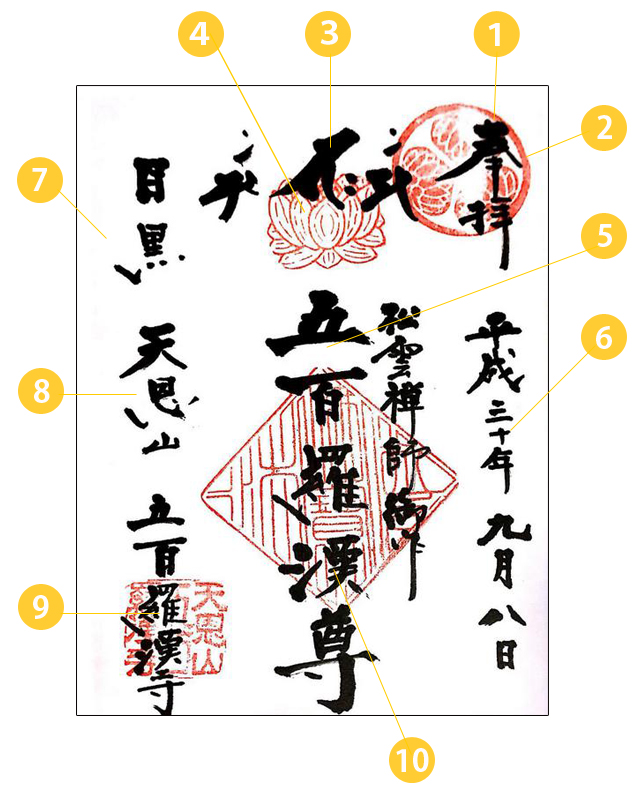

一般的な寺院の御朱印の見方

※東京都目黒区にある「天恩山五百羅漢寺」の御朱印を参考にします。

- 奉拝(ほうはい)

「つつしんで拝します」の意味です。 - 寺院ゆかりの印

右上には、

・寺院の俗称

・御由緒

・霊場名

・札所番号

・山号

・寺紋

などの印が押されます。

右上に限らず、寺院ゆかりの歴史上の人物や花や動物などの印が押される場合も。※五百羅漢寺は元禄年間に徳川家との縁によって建立されたお寺のため「葵の御紋 (あおいのごもん)」の印が押されています。

- 梵字(ぼんじ)

「仏様の分身」「神仏を一字で表す文字」とも言われ、それだけで魔除けやお守りとしての効果があると言われています。 - 寺院ゆかりの印※(2)と同じ

- 本尊名(ほんぞんめい)・観音名(かんのんめい)など

中央には御本尊や観音霊場であれば観音名など、参拝した仏の名前が墨書される。

安置されているお堂の名称や宗祖(高僧名)が書かれることもある。 - 参拝年月日

お参りした日付です。

祭礼などの火は日付の代わりに「○○祭」と書かれることも。 - 所在地

所在する町の名前。昔の地名が書かれることもある。 - 寺院名

寺号(寺院名)が墨書される。

山号(寺院の称号)も一緒に書かれる御朱印も多い。 - 寺院の印

寺院名だけのほか、山号と合わせた印も多い。

四角形のものが多いが稀に丸形もある。<覚えておきたい用語>

■山号(さんごう)

寺院の冠となる称号。

かつて中国の多くの寺院は、山中に建てられたことに由来している。

のちに平地の寺院にもさんごうを付けるようになった。 - 御宝印(ごほういん)・三宝印(さんぽういん)

本尊を梵字で表した印や「仏法僧宝」の三宝印、観音印などが押されることが多い。

印には篆書(てんしょ)という独特の書体が使われることも。<覚えておきたい用語>

■御宝印(ごほういん)

御本尊を表す古代インドの梵字(ぼんじ)[種子(しゅし)とも言う]が、御本尊と縁の深い宝珠や薬壺などと共に刻まれた印のことを指す。■三宝印(さんぽういん)

「仏法僧法(ぶっぽうそうほう)」の4文字が刻まれた印のこと。

「仏」とは仏陀、「法」は仏陀の教え、「僧」は仏陀の教えを広める人の意味。

仏教で最も尊敬するべき大切な3つの宝を示しています。

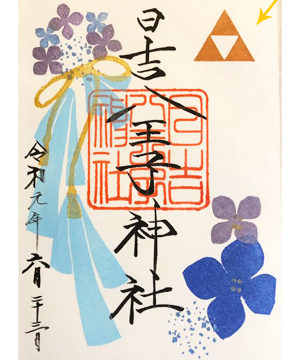

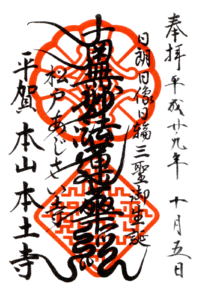

日蓮宗の寺院の御首題の見方

- 中央「何無妙法蓮華経(なむみょうほうれんげきょう)」

真ん中には7文字のお題目が墨書される。

筆端(ひったん)をひげのように伸ばしたり跳ねたりする独特の筆法(ひげ文字と呼ばれる)。

※7文字のうち「法」は「宇宙の法則・真理」であることから筆端は伸ばさない。

お題目の両側に、法華経の一節が墨書されることも多い。 - 寺院ゆかりの印(2か所)

山号、寺院名、所在地、寺紋の由緒などさまざまな印が押される

日蓮宗の寺院の御朱印

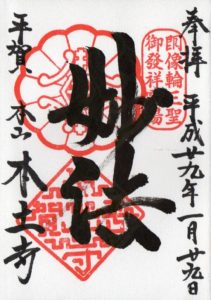

日蓮宗以外の宗派や神社の御朱印が混在している御朱印帳には、「妙法」と書かれた御朱印をいただくことができます。

「妙法」とは・・・

妙法蓮華経を略したもの。日蓮上人の教えを書く場合もあり。

日蓮宗の中でもいろいろと温度差はあるようですが、御朱印自体を断わられる心配をしたくない方は、御朱印帳を別に持つ方が無難です。

- 日蓮宗専用の御朱印帳(訪れた寺院のもの)を入手するか

- 「妙法」の御朱印をいただくか

という選択になります。

■御朱印帳を神社とお寺で分けるかお悩みの方へ

⇒検証!御朱印帳は神社とお寺で一緒派?分ける派?サイズは「映え」も重要

お寺の参拝でよく使う専門用語

その他、お寺で出会う言葉を解説します。

- 塔頭(たっちゅう)とは

本寺(本山)の境内にある小寺院のこと

- 札所(ふだしょ)とは

巡礼者が参詣のしるしとしてお札を受けたり、納めたりする仏教の霊場(寺院)のことを指す。

・江戸三十三観音

・坂東三十三観音

・西国三十三所

・四国八十八か所

などが有名。

昔は願いごとを期した木札を天井や柱に打ち付ける習慣があったことが由来。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

お寺の御朱印の意味が分かってくると、お寺の御朱印の魅力にはまってしまいませんか?

ひげ文字の美しさや、漢字の書体の独特な印象は、御朱印好きのハートに刺さる要素が満載ですよね。

神社の御朱印との違いは感じ方それぞれにもよりますが、漢字の文字数が圧倒的に多い事です。

また、梵字とよばれる古来インドの文字の形も独特の魅力があり、その不思議な文字に特別な力を感じてしまいます。

神社だけの御朱印巡りをされていた方は、新たな境地を開いてみてはいかがでしょうか。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。