神社やお寺に参拝する前に、御朱印についてまず押さえておきたいのが基本的な知識です。

あなたは御朱印について実はよくわかっていないことありませんか。

・御朱印とはそもそもどういう意味?

・御朱印を集めるとご利益があるの?

・御朱印をいただく目的は?

・御朱印の見方は?

・御朱印帳を自分の棺に入れる?

いかがですか?御朱印には謎がいっぱいですね。

御朱印集めに神社やお寺巡りをされている方の中には、御朱印の本来の意味を考えることなくスタンプカード集めのように楽しんでいらっしゃる方も多くいます。

でもせっかく神社やお寺に足を運び参拝するのでしたら、御朱印を頂く本来の意味や目的など知識として身につけておいても損はありません。

むしろ、御朱印巡りや寺社巡りががあなたの人生において、さらに大きな利益あるものに生まれ変わる可能性のほうが高いのではないでしょうか。

Contents

御朱印を頂く前に知っておきたい基礎知識

御朱印をいただく時には神様や仏様に失礼のないようにしたいものです。

そして御朱印は単なるハンコやスタンプではない事をくれぐれもお忘れなく。

御朱印の正しい知識やマナーを知り、敬意をもって神社やお寺を巡ることが御朱印デビューの第一歩となります。

ぜひお役立てください。

御朱印の本来の意味は?

御朱印の意味を知るには、御朱印の歴史を知ることです。

謎を1つ1つ紐解いていきましょう。

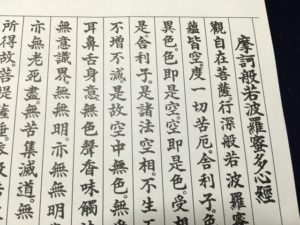

御朱印は「納経の証」だった

印刷技術がなかった時代には、お経を筆で写してお寺に納める「納経の証」として、魔除けの朱の色と墨の文字がセットになった「御朱印」をいただいていたことが始まりです。

この習慣が江戸時代に神社にも広まり、現在では時代の流れとともに参拝して気軽にいただけるものになったんだとか。

御朱印をいただく際は神様仏さまに敬意の意を

とはいえ、しつこいようですが、御朱印はあくまで「参拝の証」であり、スタンプラリーのような娯楽ではありません。

「もらったらハイ終わり」ではなく、寺社の歴史を調べるなどして御朱印をいただく価値や楽しみを大きなものにしたいものです。

そして、何よりも、御朱印を心を込めて書いて下さっている方や、神様仏様への敬意の気持ちも忘れずに・・・。

御朱印のご利益や目的とは?

基本的に今現在の御朱印は「参拝の証」ですから、祈祷やお守りのようにご利益があるとは表立って聞こえてきません。

本当にご利益とは無関係なのでしょうか。

御朱印は「神様の分身でありご利益そのもの」という考え

実は昔は納経を納めてからいただく御朱印を「ご神体やご本尊の分身が御朱印に宿っている」という考えもあったのだとか。

神様や仏様の分身をいただくのですから、それはそれは「大変ありがたいもの」には違いなかったでしょう。

魔除けの意味で、朱の色と墨の文字で書かれたことにも頷けますね。

つまり、お守りやお札と同等の考えでもおかしくなさそうです。

御朱印の意味について詳しくはこちらの記事に詳しく書いてあります。

⇒御朱印とは何か|ご利益や効果は?貰い方や値段も徹底解説!

御朱印をいただく目的は極楽浄土?

だんだん御朱印の意味がわかってきたら、こんな疑問が湧きませんか?

お守りやお札と近い存在である御朱印にも関わらず、御朱印を「返納」することはありません。

調査してみると、どうやら御朱印帳を亡くなった御朱印の持ち主の棺に入れると「極楽浄土への通行手形になる」とか「無事天国に行ける」などという宗教観の濃い説がでてきました。

宗派などにより、はっきりとした根拠はないようですが、本来の「写経」の意味からすると、「なるほど」と思いませんか?

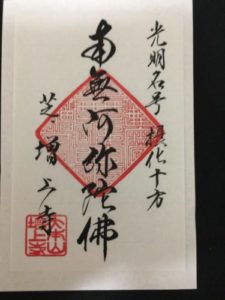

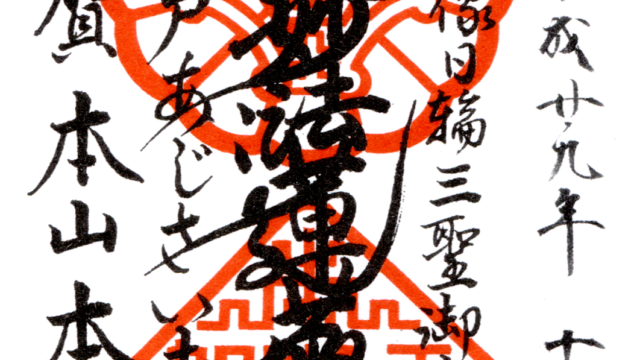

神社の御朱印は神社の社名が真ん中に来ることがほとんどですが、お寺の御朱印の真ん中は「御本尊の名前(仏像の名前)」だったりします。

御朱印がご神体や御本尊の分身であると考えられ、大切に扱われてきたこともうなづけますね。

つまり、宗教的なことはさて置き、御朱印とは「ご利益があるありがたいもの」であり、ただのスタンプを集める娯楽的なものとは全く異なる次元のものであることがわかりますね。

御朱印帳を他のものとと隔てて神棚に置いたり桐箱に入れて大切に保管する意味にも納得ですね。

御朱印の見方を解説

今更聞けない御朱印の見方を簡単にご説明します。

御朱印に墨で書かれた文字を「墨書(すみがき)」といいます。

「ぼくしょ」とも読みます。

社名、御祭神、地名など、御朱印に書かれている内容は各神社でそれぞれ異なります。

祭事の限定御朱印や季節の限定御朱印には金色や銀色などのカラーの墨が使われることもあります。

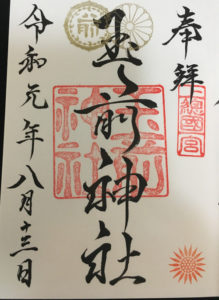

<右上>

■奉拝(ほうはい)

「謹んで参拝いたしました」の意味。

紙面の右上に入ることが多いです。

神社によっては「参拝」の場合も。

<左端>

■日付

御朱印をいただいた日付が入るので、旅も記録にできて便利で楽しいです。

<真ん中の印>

■社名印(しゃめいいん)

神社の名前の印。木や石に印を掘る篆刻(てんこく)によるものが多い。

オリジナルの書体を使う神社もある。

<社名印以外の印>

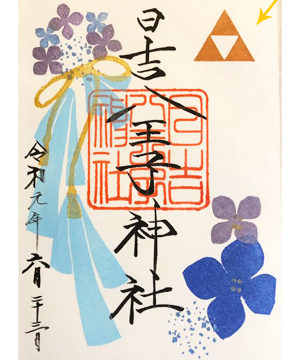

■神紋

各社で受け継がれてきた独自の紋で一般家庭の家紋にあたる。

手書きの絵やめずらしいQRコードの印が入ることも。

絵や柄の紋は添え印とも呼ばれる。

寺院では・・・お堂や御本尊の名前が真ん中に描かれ、寺院印が押されます。

大きな違いは、山号や梵字の御宝印、札所の番号印などが入る点です。

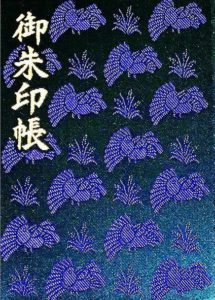

御朱印帳の構造や名称

■表紙

布や紙、木など素材は神社やお寺によって様々です。

一般的なサイズは、縦16×横11㎝

大判サイズは、縦18×横12㎝

(写真は烏森神社の御朱印帳です。)

■背表紙

他の参拝者の御朱印帳とわからなくならないように、左下の枠に名前や住所が入るようになっている御朱印帳もある。

枠がない場合は表紙の裏に記載をすることをおすすめします。

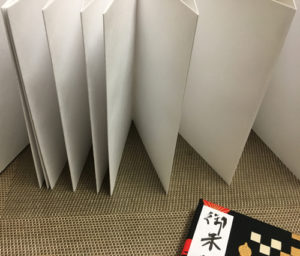

■折り

主流は蛇腹折りですが、和綴じ、ノート型の御朱印帳もあります。

(上の写真は「蛇腹折り」です。)

使用している神は和紙(奉書紙)の場合が多く、白の他にクリーム色っぽい和紙もあります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

御朱印の基礎知識を身につけられましたでしょうか。

御朱印集めや御朱印めぐりは、単なるスタンプ集めのような娯楽ではなく、「参拝の証」であり、古くは「写経の証」でした。

当時は御朱印を「神様の分身のようにありがたいもの」をいただく意味があったようです。

このことからも、御朱印は大切に扱い、保管する場所にも気を配る必要があります。

でもこれでもほんの一部です。

今後も更新していきますのでお楽しみに。

[…] 「そもそも御朱印てなに?」という方へこちらの記事をどうぞ。 ⇒御朱印とは「納経の証」本来の意味と基礎知識|棺桶に入れる理由とは […]

[…] […]