こちらの記事では、神社とは少し異なるお寺(寺院)の正しい参拝方法や基本マナーをはじめ、気になる御朱印を頂く際の注意点をまとめます。

お寺の参拝方法は神社とどこが違うの?

お寺の参拝マナーがわからない

御朱印はどうやっていただくの?

と頭に浮かぶ人は必読ですよ。

お寺のマナーや基本知識を身につけて、もやもやをすっきりさせましょう。

お作法をマスターしていれば、御朱印巡りに困ることは一切ありませんよ。

他にも記事を書いています。

よろしければどうぞ。

■お寺の御朱印について

⇒御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

⇒御朱印とは「納経の証」本来の意味と基礎知識|棺桶に入れる理由とは

⇒御朱印のもらい方にご注意!神社とお寺での正しいマナーと服装や持ち物

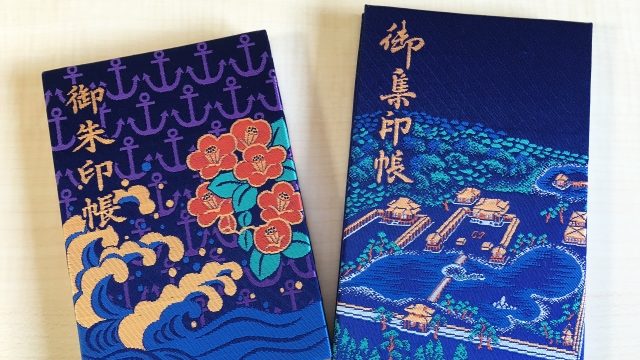

⇒検証!御朱印帳は神社とお寺で一緒派?分ける派?サイズは「映え」も重要

Contents

お寺の正しい参拝方法とマナー注意点

まず最初にお寺(寺院)での正しい参拝方法からご説明しましょう。

動画「ご利益を逃さないための参拝方法」を見たらおさらいしていきます。

注意点やポイントもしっかり押さえておいてくださいね。

神社との違いを覚えるのも大切です。

間違っても仏さまに失礼がないように気を付けましょう。

正しい参拝方法(手順)とポイント

(1)山門をくぐる

山門は「お寺の正門」のことです。

くぐる前に仏さまにご挨拶の意味で合掌しながら軽く一礼します。

足元に敷居がある場合は、踏まないようにしましょう。

山門は右足から入ります。

お寺の山門は「右足から」、神社の鳥居は「左足から」と覚えよう!

帽子やサングラスは外す方が望ましいです。

(2)手水舎(ちょうずや・てみずしゃ)で清める

手水舎で左手⇒右手の順に水で清めます。

次に柄杓の水を左手に受けて口をすすぎ、もう一度左手を清めてから柄杓を立て、残った水を柄杓の柄に伝わらせて流します。

これらを最初に柄杓で汲んだ水で行います。

手水舎のお作法は「神社」と同じです。

(3)線香台の煙で清める

本堂の前に線香台が置かれているお寺では、線香を奉納して、線香の煙で身を清めます。

(4)本堂へ参拝する

本堂の御本尊にお参りします。

まず合掌一礼してからお賽銭を納めます。

お賽銭は投げ入れたりせず、近くからそっと下手でそっと入れます。

再び手を合わせ、御本尊に向かい合掌一礼します。

神社では二礼二拍手一礼というお作法があり、手をたたきますが、寺院では絶対に手をたたいてはいけません。

(5)お焼香をする

お焼香は左手を添えて額の前に掲げます。

お線香の場合はお線香を1本立てます。

お線香の火は手を使ってうちわのようにして消しましょう。

(6)合掌し祈願する

手を合わせて、まずは日ごろの感謝をお伝えし、お願い事があればします。

(7)帰る時も合掌一礼

帰る時は山門を出た後で本堂へ向かって合掌一礼します。

寺院を参拝する際の大切な心得

お寺では以下のように注意するべきとても大切なことがあります。

敬意をもって参拝しましょう。

神社はもちろん、お寺でも、お寺の仏様や御本尊、住職の方へ敬意をもって参拝しましょう。

音を立てないのが基本

お寺は住職やその家族が生活する場であったりします。

大声で話したり笑ったりすることは避けましょう。

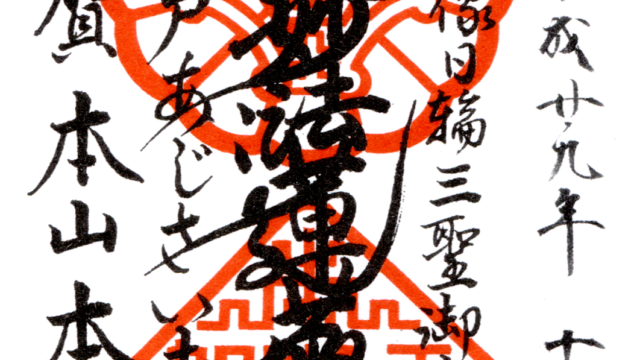

お寺で御朱印をいただく方法と手順

(1)納経所へ向かい、御朱印のお願いをします。

「御朱印をお願いします。」と申し出ましょう。

(2)カバーをとり、書いてほしいページを開いてお渡しします。

(3)待ち時間は静かに待ちましょう。

(4)呼ばれたら受け取る際にきちんとお礼を言いましょう。

両手を添えて受け取り、納経料をお納めします。

お寺の参拝方法「服装」でおすすめなものは?

特に改まった服装である必要はありませんが、仏様に失礼がないように、汚れた服や清潔感を欠くような服装は避けましょう。

また、カジュアルすぎるもの、肌の露出の多いものもNGです。

お寺の参拝方法「今更聞けない」素朴な疑問

御朱印巡りをしているなら必ず読んでおきましょう。

神社とお寺は御朱印を頂く際のお作法やルールはほぼ同じということがわかりましたが、参拝については「お寺ならでは」の多くの疑問が頭に浮かびます。

御朱印巡りをしていると、わからないことに気づいてふと立ち止まることもしばしば。

当日慌てないように、事前に大切なことはあらかじめ確認しておきましょう。

お寺の参拝には数珠が必要なの?

普通の参拝なら数珠は必要ありません。

お寺のお参りの際にはお経を唱えるの?

お賽銭を入れて合掌したら、すぐに自分のお願い事をするのもいいのですが、より丁寧にする場合はお経を唱えましょう。

阿弥陀如来のお寺の場合

南無阿弥陀仏(なむあみだぶつ)×3回

唱えます。

空海さんのお寺の場合

南無大師遍照金剛(なむだいしへんじょうこんごう)×3回

唱えます。

お寺の参拝でお金(お賽銭)はどのくらい必要?

お賽銭については、神社とお寺では考え方が違うので要注意です。

神社のお賽銭は、「神様へ日ごろの感謝をお伝えするためにお礼として納める」、とか、チャリンという音で「穢れを落とす」という意味がありますが、

お寺へのお賽銭は、自分の欲を捨てる修行の意味を持つ「お布施」の意味があります。

この意味を知ったうえでお賽銭の額を決めるわけですが、どちらも共通するのは「穢れを清める」というもの。

つまり、お賽銭は、お願いの代金ではなく、穢れを清めるためのものだと考えるとわかりやすいでしょう。

諸説ありますが、

お賽銭は穢れをお金にくっつけて清めるためのものであり、「額の多い少ないというのは特に関係ない」とのことです。

よいご縁があるように語呂をあわして15円などよくあるパターンですが、これもOKということです。

参考までにこちらもどうぞ。

5円・・・ご縁

11円・・・いい縁

20円・・・二重に縁

25円・・・二重にご縁

41円・・・始終いい縁

45円・・・始終ご縁

御朱印や御朱印帳についてお寺と神社の違いは?

御朱印や御朱印帳について、初心者向けに記事をご用意しています。

ご参考にお読みください。

■御朱印帳を神社とお寺で分けるか迷っている方へ

⇒検証!御朱印帳は神社とお寺で一緒派?分ける派?サイズは「映え」も重要

■神社の参拝方法が知りたい方へ

⇒御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

■「そもそも御朱印て何?」という方へ

⇒御朱印とは「納経の証」本来の意味と基礎知識|棺桶に入れる理由とは

■主に神社の御朱印巡りのマナーについて(お寺を共通することが多いです。)

⇒御朱印のもらい方にご注意!神社とお寺での正しいマナーと服装や持ち物

まとめ

お寺の参拝方法やマナーの注意点について理解が深まったでしょうか。

基本的に神社と同じく「敬意を払う」気持ちがあれば参拝は成り立ちますし、よいご利益もあるかもしれません。

ですが、より清らかな気持ちでお寺の御本尊にご挨拶したいのであれば、多少なりともお作法を知っておくことをおすすめします。

神社でいう「鳥居」はお寺では「山門」です。

神社は左足から踏み入れますが、お寺は右足から入ります。

また、本尊へのお参りの際には、神社のように手をたたくのはNGです。

そっと手を合わせ、焼香をしましょう。

数珠は普通の参拝であれば必要ありません。

御朱印のいただき方は基本神社とお寺はほぼ同じです。

納経所では言葉遣いや所作にも気を付け、御朱印の待ち時間は静かにしましょう。

お賽銭の額への考え方も基本同じであることから金額に差はありません。

あなたの好きな額をお賽銭箱に入れて大丈夫です。

あまり敷居を高く考えると御朱印巡りも楽しくありませんが、自然にお作法が身に付いていれば得することもたくさんありますからぜひこの機会に勉強しておきましょう。

それでは最後までお読みくださいましてありがとうございました。