神社やお寺にお参りした際によく見かける「お守り」や「おみくじ」「絵馬。

ルーツや意味をちゃんと知って、正しく利用すれば、これまで以上にご利益がアップするかも?

お守りの効果はいつまで?

違う神社のお守りをたくさん持つと神様がケンカする?

絵馬はなぜ馬なの?

おみくじは境内に結ぶか持ち帰るかどっちがいいの?

などなど、イマイチよくわからない疑問についても答えを導きたいと思います。

他にも記事を書いています。

よろしければどうぞ。

御朱印巡り初心者は注意!神社でご利益をいただく正しい参拝方法とマナー

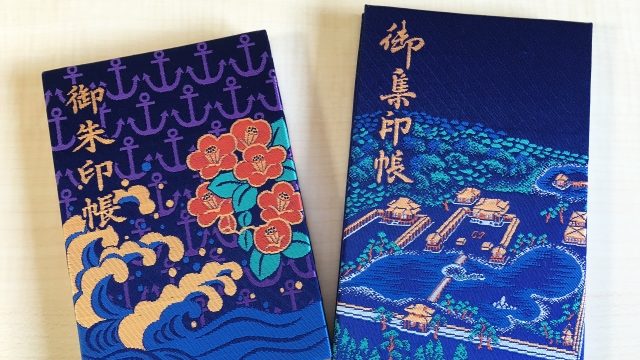

検証!御朱印帳は神社とお寺で一緒派?分ける派?サイズは「映え」も重要

Contents

「お守り」は平安時代中期ごろから存在

お守りのルーツは「神棚」にあるのだそうです。

この神札を小型化して携帯できるようにしたものが「守札(まもりふだ)」、いわゆる「お守り」というわけです。

お守りは平安中期ごろから存在していたのだとか。

主に貴族や上流階級の女性が「懸守(かけまもり)」と呼ばれる袋に守札を入れて首からかけていたとされます。

その後、鎌倉時代に武士に伝わり、江戸時代の町人文化で広く知れ渡り、現在のような形になったそうです。

お守りの身につけかたと効果のある期間

お守りは身につかるかカバンなどに入れて常に持ち歩くのが一般的な使い方です。

効果は約1年。

古くなったお守りは神社でお焚き上げを依頼し、参拝後に新しいお守りをいただいて帰るのがよいでしょう。

違う神社のお守りを一緒に持つと?

「違う神社のお守りを一緒にしてしまうと神様が喧嘩する」というのは気にしなくてもOK.

絵馬とは

お守りのように身に着けて携帯するのとは対照的に、「絵馬」とは願いごとを書いてそのまま神社やお寺に奉納するのが「絵馬」です。

なぜ「馬」なの?

古来より日本の神々は馬に乗って現れたと考えられていたそうです。

絵馬のルーツは、神事の際には生きた馬を「神馬」として献上していたことにいよります。

その後、生きた馬から、馬の彫刻に代わり、馬の柄が書かれた板(絵馬)が誕生したのは平安時代と言われています。

おみくじとは

おみくじのルーツは政治や何か重要なことを決定するときに、神様の意思によって占うという宗教的な方法です。

今のように個人が参拝しておみくじで吉凶を占う形は、鎌倉時代ごろからと言われているようです。

おみくじは神様からのメッセージ

おみくじに書かれているのは神様の言葉です。

人が神様と会話できる数少ない手段の一つとも言えますね。

参拝を終えた後に清らかな気持ちでじっくりと読みましょう。

何度もおみくじを引くのはNG

神様の意見を仰ぐという理由から、内容が悪いからと言って何度もおみくじを引くのはよくありません。

神様に失礼にあたりますのでNGです。

おみくじを結ぶか持ち帰るか注意点

おみくじを引いた後、おみくじを境内を結ぶか、持ち帰るかは、実はルールはないそうです。

吉だからこうする、凶だからこうしたほうがいい、という決まりがありません。

ただし、おみくじを結ぶ際には、境内のどこでもよいというわけではないので、所定の位置に結びましょう。

また、結びつける場所が木の枝などであれば、枝を痛めることがないように気を付けましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

知っているようで知らない事も意外と多いものです。

神社やお寺のことを参拝前に知っておくほうが、何十倍もお参りを有意義なものに変えます。

つまり、理解をしているからこそ、日ごろの感謝を感じ、神様への敬意を参拝によりお伝えできれば、これまで以上のご利益がアップするかもしれません。

今回は、神社やお寺で出会う「お守り」「おみくじ」「絵馬」のルーツや意味についての基礎知識でしたが、今後も加筆していく予定です。